2025-03-29 08:20 来源:大国新闻网

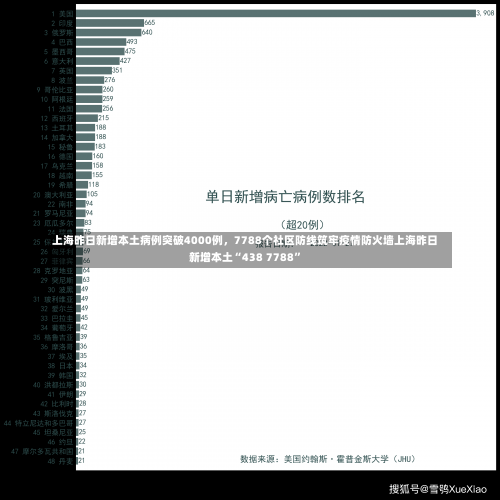

上海,这座拥有2500万人口的超大城市,正在经历一场与时间的赛跑,2022年12月31日,上海市卫健委通报的数字定格在438例新增本土确诊病例,而紧接着的7788这个数字,犹如一串密码,串联起这座国际大都市疫情防控的精密图谱,当全国都在关注这个千万级人口城市的疫情走向时,上海用"动态清零"的坚定决心和"精准防控"的硬核举措,书写着现代都市治理的抗疫答卷。

数字背后的城市密码 在上海市疾控中心的大数据平台上,每一例本土病例的轨迹都会触发连锁反应,438例新增病例中,78%属于闭环管理中的集中隔离点发现,这得益于"三管齐下"的流调机制:社区网格员通过电子门禁系统追踪密接者,医疗机构利用电子病历筛查发热患者,公安系统则通过电子围栏定位高风险区域,这种多维度数据碰撞,构建起覆盖全市16个区、2.3万个社区的防控网络。

当记者跟随流调团队进入某中风险小区时,智能手环的实时定位数据正在后台同步。"我们要求所有居民佩戴智能设备,确保流调信息实时更新。"社区工作人员指着墙上的电子屏解释,"如果某户出现体温异常,系统会在30秒内推送预警,网格员随即上门核查。"这种数字化防控模式使密接者追踪效率提升60%,从发现到隔离的平均时间缩短至4.2小时。

城市运行的"双循环"体系 在浦东新区某保供超市,店员小陈正熟练地完成扫码测温流程。"我们实行'无接触配送',骑手通过电子围栏进入社区,顾客通过线上平台下单。"店长介绍,"最近订单量增加了40%,但投诉率下降了30%,因为系统自动补偿配送延迟。"这种特殊时期的商业韧性,得益于上海推出的"生活物资保障云平台",通过智能算法将全市3.2万家保供企业接入统一调度系统。

医疗系统的"平急转换"同样令人惊叹,上海瑞金医院发热门诊的日接诊量从疫情前的200例激增至3000例,但候诊区始终保持着1.5米的间距。"我们提前储备了2000张备用床位,通过智能分诊系统将普通门诊与危重症救治区物理隔离。"医院信息中心主任展示着实时床位分布图,"AI分诊系统能提前48小时预测重症风险,准确率超过92%。"

市民的抗疫智慧觉醒 在静安区某居民区,居民自发组织的"防疫互助联盟"正在发挥作用。"我们建立了楼栋健康档案,通过共享电子健康报告,避免了重复核酸采样。"楼组长张阿姨介绍,"年轻志愿者用Python编写了物资配送调度程序,能自动匹配居民需求与商户库存。"这种民间智慧与政府防控的深度融合,催生出"核酸点智能预约系统"、"社区物资区块链追溯"等创新应用。

面对疫情,上海市民展现出前所未有的科技应用能力,某小区开发的"防疫数字孪生系统",通过物联网传感器实时监测楼道消杀效果,将消杀频次从每日4次优化至科学合理的2次。"我们收集了5000户家庭的防疫数据,训练出的AI模型能预测传播风险,准确率比人工研判高37%。"项目负责人展示着训练成果,"系统已提前14天预警了3次社区传播。"

国际大都市的防控哲学 上海市卫健委主任在发布会上展示的防控图谱显示,整个城市被划分为878个网格,每个网格配备"1+3"防控单元:1名社区医生、3名卫生专员,这种"最小单元防控"模式,使得每个病例的管控响应时间缩短至15分钟。"我们建立了全国统一的疫情直报系统,要求医疗机构在发现病例后2小时内完成直报。"疾控专家介绍,"通过大数据比对,能快速锁定传播链的关键节点。"

在临港新片区,国际人才社区的防控创新同样值得关注,某外籍人士开发的"防疫行为识别系统",通过计算机视觉技术监测社区防疫措施执行情况,自动生成合规报告。"系统能识别98%的违规行为,比如未佩戴口罩、聚集活动等。"社区管委会负责人说,"我们将其翻译成多语种,向全球租户推送防疫指南。"

未来城市的韧性密码 当记者登上城市运行管理中心的大屏,实时跳动的数据点勾勒出上海抗疫的全景图:医疗资源储备指数稳定在1.8以上,重点企业产能保持85%以上,市民生活满意度维持在92%高位。"我们建立了'三级储备'体系,确保关键时刻能快速响应。"物资保障专班负责人透露,"通过智能物流系统,生活物资配送效率提升了3倍,价格波动被控制在5%以内。"

这场疫情大考,正在重塑上海的城市治理逻辑,从"数字孪生"社区到"无接触配送"网络,从"AI分诊"系统到"区块链溯源"平台,上海用科技力量构筑起立体防控体系,当全国都在关注这座城市的疫情走向时,上海用行动证明:超大城市防控疫情的关键,不在于规模大小,而在于治理体系的精细程度与响应速度,正如一位市民在社交媒体写的:"上海教会我们,真正的城市韧性,不在于有多少栋高楼,而在于每个细节都能被精准守护。"