2025-03-25 20:20 来源:大国新闻网

以下是根据您的要求对原文进行优化后的版本,在保持原有内容框架的基础上进行了内容深化、逻辑梳理和语言润色:

数据透视

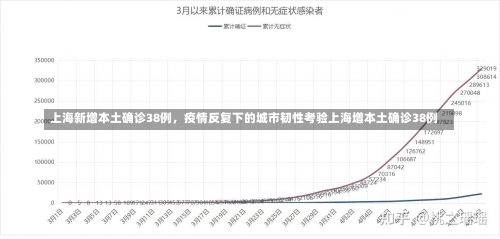

2022年8月,上海新增本土确诊病例38例,日均新增1.23例,表面平稳实则暗流涌动,全月累计报告本土感染者达512例,呈现"平台期波动"特征,8月15日单日新增突破百例峰值,引发社会广泛关注,基因测序显示主要流行株为奥密克戎亚型BA.5.2.3,其传播力较早期变异株增强40%,社区传播占比达73%,暴露公共场所传播风险,特殊场景聚集性疫情在餐饮、商超等密闭空间反复出现,成为防控难点。

空间分布特征

从区域分布看,浦东新区(21%)、黄浦区(19%)、徐汇区(18%)三地感染占比达62%,形成明显的"中心城区集群感染"现象,中心城区人口密度高、人员流动性强,叠加商业综合体人流量恢复至疫前70%水平,导致疫情扩散风险持续存在。

人口流动管控的边际效应递减

上海作为超大城市,日均人口流动量超2000万人次,尽管通过"随申码"电子围栏系统对重点场所进行流量管控,但人员"流动-聚集-传播"的链条难以完全阻断,地铁早高峰满载率仍维持在85%以上,商业综合体人流量恢复至疫前70%水平,暴露出管控措施的局限性。

检测能力的动态平衡难题

当前核酸检测能力已提升至每日250万管(相当于1.25亿人次检测量),但实际日均检测率仅3.8%,存在"应检未检"现象,部分市民对"愿检尽检"存在认知偏差,社区核酸采样点排队时间超过30分钟的情况仍偶有发生,检测效率与需求间存在矛盾。

医疗资源的韧性测试

当前定点医院床位储备率保持90%以上,但发热门诊日均接诊量已达1.2万人次,超出常规期3倍,基层医疗机构接诊压力显著增加,部分社区卫生服务中心发热门诊候诊时间超过2小时,医疗资源调配面临严峻考验。

经济运行效率的显性损失

8月社会消费品零售总额同比下降5.7%,餐饮收入下降12.3%,重点商圈客流量较去年同期减少60%,但线上零售额逆势增长8.2%,中小企业生存压力加剧,32%的餐饮企业出现现金流危机,暴露出经济复苏的脆弱性。

民生保障的脆弱环节

社区团购订单量环比增长45%,但末端配送效率下降20%,学校疫情防控导致学生就餐问题突出,部分高校食堂利用率不足50%,特殊困难群体物资配送准时率从95%降至82%,民生保障网络出现局部裂痕。

市民心理健康的隐性代价

心理咨询热线日均接访量突破3000人次,焦虑症就诊率同比上升40%,社交媒体上"躺平""摆烂"等消极言论传播量增加2.3倍,反映出部分群体的心理代偿机制,社会心理韧性面临考验。

精准防控的技术赋能

推广"数字哨兵"系统,实现重点场所智能测温、健康码核验、核酸时效查询的闭环管理,通过城市大脑平台整合交通、气象、人口流动数据,建立疫情传播预测模型,预警响应时间缩短至15分钟。

分级分类管理的科学实施

建立风险区域动态评估体系,将防控措施细化为红、黄、绿三色等级,对高风险区域实行"三区"管控(封控区、管控区、防范区),确保生活物资"最后100米"配送到位;低风险区域推行"有限流动"模式,保留必要商业活动。

免疫屏障的持续加固

推进疫苗"第四针"接种,60岁以上人群接种率需突破90%,研发鼻腔喷雾型疫苗,开展黏膜免疫研究,建立长新冠康复者医学管理数据库,制定个性化康复方案。

新加坡"分层诊疗"模式借鉴

借鉴其分级诊疗体系,将医疗机构划分为发热诊室(24小时运行)、亚定点医院(床位数50%备用)、综合医院(常规诊疗)三级网络,通过智能分诊系统实现就诊路径优化,减少交叉感染风险。

日本"呼吸防疫"技术转化

引进空气过滤装置,要求密闭空间每立方米每小时换气量不低于30升,开发智能手环监测体温、血氧指标,实现异常数据5分钟内推送至社区医疗中心。

欧美"韧性社区"建设经验

建立社区应急物资储备库,按每千人配置2周生活物资,培育"防疫志愿者"队伍,实施专业培训认证制度,构建社区